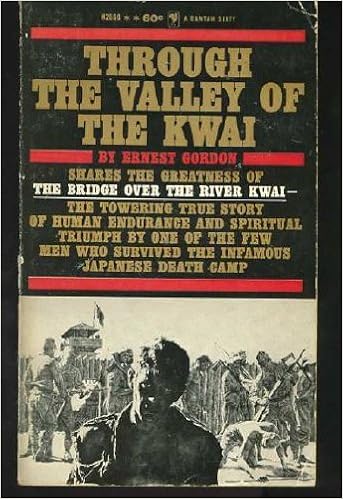

En su libro El puente sobre el Río

Kwai, Ernest Gordon escribió sobre sus años como prisionero de guerra durante

la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, de alrededor de 1,90 metros de altura

padeció malaria, difteria, fiebre tifoidea, beriberi, disentería y úlceras

tropicales. Además, el trabajo forzado y la escasez de comida lo hicieron

adelgazar rápidamente, hasta llegar a pesar menos de 45 kilos.

La mugre del hospital de la prisión

impulsó al desesperado Ernest a pedir que lo trasladaran a un lugar más limpio…

la morgue. Acostado en la suciedad de la casa de la muerte, esperaba morir. Sin

embargo, todos los días, un compañero de prisión le lavaba las heridas y le

insistía para que comiera parte de sus raciones. Mientras el tranquilo y

sencillo Dusty Miller atendía a Ernest hasta que este recuperó la salud, le

hablaba al agnóstico escocés sobre su fe en Dios y le mostró que, aun en medio

del sufrimiento, hay esperanza.

La esperanza de la que leemos en las

Escrituras no es un optimismo vacío y endeble, sino una expectativa firme y

segura de que Dios hará lo que prometió. La tribulación suele ser el

catalizador que produce constancia, temple y, finalmente, esperanza (Romanos

5:3-4).

Hace más de 70 años, en un brutal campo

de prisioneros de guerra, Ernest Gordon aprendió, por experiencia, esta verdad,

y dijo: «La fe aumenta cuando la única esperanza que queda es Dios» (ver

Romanos 8:24-25).